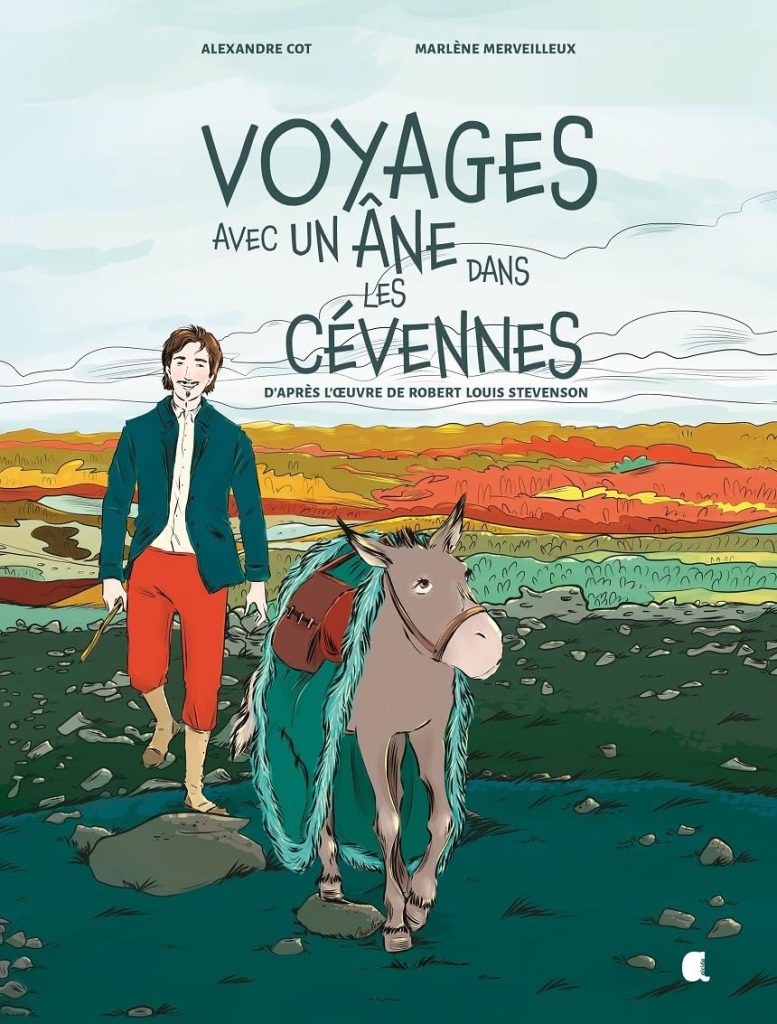

Je vais vous présenter ce magnifique récit de voyage qui a marqué la littérature du XIXe siècle.

En 1878, Robert Louis Stevenson, alors âgé de 28 ans, entreprend une randonnée solitaire de douze jours à travers les Cévennes. Pour porter son équipement, il achète une ânesse nommée Modestine pour la somme de soixante-cinq francs. Son périple commence à Monastier-sur-Gazeille en Haute-Loire et se termine à Saint-Jean-du-Gard, couvrant environ 220 kilomètres.

Ce qui rend ce récit particulièrement fascinant, c’est qu’il opère à plusieurs niveaux de lecture. Au premier niveau, c’est un journal de voyage détaillant les difficultés quotidiennes du marcheur : les caprices de Modestine, qui refuse souvent d’avancer, les nuits passées à la belle étoile avec son « sac-de-couchage » (une innovation à l’époque), et les rencontres avec les habitants des Cévennes.

Mais c’est aussi une plongée dans l’histoire religieuse de cette région. Stevenson, lui-même protestant écossais, traverse des terres marquées par les guerres de religion, notamment la révolte des Camisards au début du XVIIIe siècle. Il médite sur la tolérance religieuse et le prix de la liberté de conscience, donnant à son récit une profondeur philosophique inattendue.

Le style de Stevenson est remarquable par sa capacité à mêler observations précises et réflexions poétiques. Ses descriptions des paysages cévenols sont d’une grande beauté, captant aussi bien la rudesse des plateaux que la douceur des vallées. Par exemple, sa description du Mont Lozère dans la brume reste mémorable : il compare le paysage à une mer agitée figée soudainement en pierre.

L’une des grandes réussites du livre est le portrait de Modestine, l’ânesse qui devient progressivement un véritable personnage. Au début, Stevenson la présente comme une créature têtue et exaspérante, mais au fil des pages, une vraie relation se développe entre eux. Quand il doit la vendre à la fin du voyage, le lecteur ressent sa tristesse comme si c’était la sienne.

Ce récit est également précurseur dans le genre de la littérature de voyage. Stevenson y développe une approche moderne du voyage, où l’important n’est pas tant la destination que le voyage lui-même, les rencontres qu’on y fait, et les réflexions qu’il suscite. Il montre qu’on peut trouver l’aventure et le dépaysement sans aller au bout du monde.

Le livre a eu une influence durable : aujourd’hui encore, de nombreux randonneurs suivent « le chemin de Stevenson », reprenant l’itinéraire décrit dans le livre. C’est devenu un sentier de grande randonnée officiel (le GR 70), permettant aux marcheurs contemporains de suivre les pas de l’écrivain écossais et de son ânesse.

Les Cévennes ont une histoire particulièrement riche, notamment sur le plan religieux, qui explique beaucoup des observations de Stevenson dans son récit. Laissez-moi vous présenter ce contexte historique fascinant.

Au XVIe siècle, les Cévennes deviennent un bastion important du protestantisme en France. Cette région montagneuse, avec ses vallées isolées et ses villages reculés, offrait un refuge naturel aux communautés protestantes. La population cévenole, composée principalement de paysans et de petits artisans, notamment des sériciculteurs (éleveurs de vers à soie), adhère massivement à la Réforme.

La révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV en 1685 marque un tournant dramatique. Cet édit, promulgué en 1598 par Henri IV, garantissait aux protestants une certaine liberté de culte. Sa révocation déclenche une période de persécutions intenses. Les protestants cévenols se voient interdire de pratiquer leur religion, leurs temples sont détruits, et leurs pasteurs sont expulsés ou exécutés.

C’est dans ce contexte que naît la révolte des Camisards (1702-1704), que Stevenson évoque à plusieurs reprises dans son récit. Les Camisards, ainsi nommés à cause de la chemise (camisa en occitan) qu’ils portaient par-dessus leurs vêtements pour se reconnaître la nuit, étaient des paysans protestants qui prirent les armes contre les dragons du roi. Cette guerre des Cévennes fut marquée par une grande violence des deux côtés : villages brûlés, populations massacrées, représailles sanglantes.

La géographie des Cévennes a joué un rôle important dans cette histoire. Les Camisards utilisaient leur connaissance intime du terrain – les ravins profonds, les forêts denses, les grottes cachées – pour mener une guerre de guérilla efficace contre les troupes royales. Certains de ces lieux, comme la grotte de Trabuc près de Mialet, que Stevenson mentionne, servaient de refuges et de lieux de culte clandestins.

Quand Stevenson traverse les Cévennes en 1878, soit près de deux siècles après ces événements, il est frappé par la persistance de la mémoire protestante. Il note comment les habitants conservent le souvenir des « ancêtres », comme ils appellent les Camisards. Il observe aussi la coexistence, parfois tendue, entre catholiques et protestants, remarquant que certains villages sont encore strictement divisés selon l’appartenance religieuse.

Un aspect particulièrement intéressant que Stevenson relève est le « Désert », terme utilisé par les protestants pour désigner la période où ils devaient pratiquer leur culte en secret, dans des assemblées clandestines en pleine nature. Ces assemblées, appelées « assemblées du Désert », se tenaient dans des lieux reculés, souvent marqués aujourd’hui par des stèles commémoratives que Stevenson croise lors de son voyage.

Cette histoire a profondément marqué le paysage culturel et physique des Cévennes. Les « temples du Désert », construits après la période des persécutions, témoignent de cette histoire de résistance. Leur architecture sobre et austère, que Stevenson décrit dans son récit, reflète les valeurs protestantes de simplicité et de dépouillement.

Dans son « Voyage avec un âne dans les Cévennes », Stevenson nous offre un portrait saisissant des habitants de cette région à travers ses nombreuses rencontres. Ces interactions constituent l’une des richesses principales du récit, car elles nous permettent de découvrir la société cévenole de la fin du XIXe siècle dans toute sa complexité.

Les premières rencontres significatives se font au Monastier, son point de départ. Stevenson y décrit avec finesse les réactions des habitants face à son projet de voyage, considéré comme excentrique pour l’époque. Les gens du pays ne comprennent pas pourquoi un étranger voudrait voyager seul avec un âne, sans but commercial apparent. Cette incompréhension initiale nous révèle déjà beaucoup sur la mentalité pratique des habitants des montagnes, pour qui le voyage devait avoir une finalité concrète.

Au fil de son périple, Stevenson fait plusieurs types de rencontres particulièrement marquantes. Il y a d’abord les aubergistes, qui jouent un rôle central dans son récit. Ces rencontres nous permettent de comprendre l’organisation sociale des villages cévenols. Les auberges étaient des lieux de sociabilité essentiels, où se mélangeaient habitants locaux et rares voyageurs. Stevenson décrit avec précision ces moments de partage, les conversations autour du feu, les repas communs, nous donnant ainsi un aperçu précieux de la vie quotidienne.

Les bergers constituent une autre catégorie de rencontres significatives. Ces hommes solitaires, qu’il croise sur les hauteurs des Cévennes, lui apparaissent comme les gardiens d’un mode de vie ancestral. Leurs conversations, souvent brèves mais intenses, révèlent une connaissance intime de la nature et des traditions locales. Stevenson est particulièrement touché par leur hospitalité simple et authentique, comme lorsqu’un berger partage avec lui son pain et son fromage.

Les paysans et les petits propriétaires terriens forment également une part importante de ses rencontres. À travers eux, Stevenson nous fait découvrir les difficultés de la vie agricole dans ces montagnes aux sols pauvres. Il note leur acharnement au travail, leur attachement à la terre, mais aussi leur curiosité vis-à-vis de l’étranger qu’il est. Ces rencontres sont souvent l’occasion de discussions sur la religion, révélant la persistance des tensions entre catholiques et protestants.

Un aspect particulièrement touchant de ces rencontres concerne les enfants. Stevenson décrit avec tendresse leur fascination pour Modestine et leur spontanéité. Ces moments nous montrent un autre visage des Cévennes, plus léger, plus insouciant, contrastant avec la dureté de la vie quotidienne qu’il observe par ailleurs.

Les femmes cévenoles occupent également une place importante dans son récit. Qu’il s’agisse des fermières qui l’accueillent pour la nuit ou des lavandières qu’il croise près des sources, Stevenson brosse le portrait d’une société où les femmes jouent un rôle essentiel dans l’économie domestique et la transmission des traditions.

L’une des rencontres les plus mémorables est celle avec le moine trappiste à Notre-Dame-des-Neiges. Cette conversation approfondie sur la foi et le sens de la vie nous révèle la dimension spirituelle qui imprègne la région, au-delà des divisions religieuses. Stevenson, protestant, et le moine catholique parviennent à un dialogue respectueux qui contraste avec l’histoire conflictuelle de la région.

Ce qui rend ces rencontres particulièrement précieuses, c’est la capacité de Stevenson à saisir non seulement les paroles échangées, mais aussi les silences, les gestes, les regards. Il nous transmet ainsi une image vivante et nuancée de la société cévenole, où la méfiance initiale face à l’étranger cède souvent la place à une hospitalité généreuse, où les différences religieuses persistent mais n’empêchent pas les relations humaines.

Le chemin de Stevenson s’étend sur environ 252 kilomètres, du Monastier-sur-Gazeille en Haute-Loire jusqu’à Saint-Jean-du-Gard dans le Gard. Cette randonnée traverse quatre départements : la Haute-Loire, l’Ardèche, la Lozère et le Gard, offrant une immersion complète dans les paysages variés des Cévennes.

La randonnée complète prend généralement entre 10 et 12 jours, soit légèrement plus que les 12 jours initiaux de Stevenson, car la plupart des randonneurs modernes préfèrent prendre leur temps pour apprécier les lieux. L’itinéraire peut se diviser en plusieurs étapes quotidiennes de 20 à 28 kilomètres, avec des dénivelés variant de 600 à 1000 mètres par jour.

Le parcours commence dans le Velay volcanique, traverse le mont Lozère (point culminant à 1699 mètres), puis descend à travers les vallées cévenoles. Cette diversité géologique offre des paysages spectaculaires et changeants : plateaux basaltiques, forêts de hêtres, landes à genêts, châtaigneraies ancestrales.

Contrairement à Stevenson qui dormait souvent à la belle étoile avec son fameux « sac-de-couchage », les randonneurs d’aujourd’hui disposent d’hébergements variés le long du parcours : gîtes d’étape, chambres d’hôtes, petits hôtels. Ces établissements, souvent membres de l’Association Sur le Chemin de Robert Louis Stevenson, perpétuent l’esprit d’hospitalité que l’écrivain avait rencontré.

La meilleure période pour entreprendre cette randonnée se situe entre avril et octobre. Le printemps offre une explosion de fleurs sauvages, tandis que l’automne pare les forêts de couleurs spectaculaires. L’été peut être très chaud, particulièrement dans les vallées cévenoles, et nécessite une bonne préparation en termes d’hydratation.

Le balisage suit les marques rouge et blanc caractéristiques des GR, complétées par des panneaux spécifiques représentant une silhouette d’âne. Le chemin est bien entretenu et accessible aux randonneurs de niveau moyen, bien qu’une bonne condition physique soit nécessaire pour les portions montagneuses.

Pour ceux qui souhaitent marcher comme Stevenson, il est même possible de faire la randonnée avec un âne, plusieurs prestataires proposant la location d’ânes de bât. Ces compagnons de route, comme Modestine l’était pour Stevenson, peuvent porter les bagages et rendent la randonnée particulièrement attractive pour les familles avec enfants.

L’intérêt de cette randonnée ne réside pas uniquement dans sa dimension sportive. C’est aussi un voyage dans le temps et dans l’histoire. Les randonneurs traversent des villages qui ont peu changé depuis le passage de Stevenson, découvrent l’architecture traditionnelle cévenole, et peuvent visiter des lieux historiques liés à la résistance protestante.

La préparation physique constitue la première étape essentielle. Cette randonnée demande une bonne endurance car vous marcherez plusieurs heures par jour pendant 10 à 12 jours. Il est recommandé de commencer l’entraînement au moins trois mois avant le départ, en alternant des marches de deux à trois heures et des randonnées plus longues le week-end, si possible avec dénivelé. Cette préparation permettra à votre corps de s’habituer progressivement à l’effort prolongé.

Concernant l’équipement, il faut privilégier la légèreté tout en restant bien équipé. Les chaussures de randonnée constituent l’élément le plus important. Choisissez des chaussures montantes, imperméables, avec une bonne adhérence. Il est crucial de les avoir testées sur plusieurs sorties avant le grand départ pour éviter les mauvaises surprises. Prévoyez deux paires de chaussettes par jour : une fine en synthétique contre la peau et une plus épaisse en laine par-dessus.

Pour les vêtements, adoptez le système des trois couches : un sous-vêtement technique qui évacue la transpiration, une couche isolante type polaire, et une veste imperméable et respirante pour la protection contre les intempéries. Les pantalons convertibles (avec zip aux genoux) sont particulièrement pratiques car ils s’adaptent aux variations de température. N’oubliez pas un chapeau ou une casquette pour vous protéger du soleil, particulièrement intense en altitude.

Dans votre sac à dos de 30-40 litres, qui doit être adapté à votre morphologie, vous devrez emporter :

Une trousse de secours complète (pansements, antiseptique, bande élastique, médicaments personnels)

Une couverture de survie

Une lampe frontale avec piles de rechange

Un sifflet (en cas de problème)

Une gourde ou poche à eau de 2 litres minimum

Des en-cas énergétiques (fruits secs, barres de céréales)

Une carte IGN (série TOP 25) et une boussole

Un téléphone portable chargé

Des bâtons de marche télescopiques, très utiles pour les montées et descentes

La préparation administrative est également importante. Réservez vos hébergements à l’avance, particulièrement en haute saison (juillet-août). Plusieurs types d’hébergements existent le long du parcours : gîtes d’étape, chambres d’hôtes, hôtels. Le Guide pratique du chemin de Stevenson, disponible auprès de l’association, répertorie tous les hébergements et services.

Concernant les étapes du parcours, voici une proposition de découpage classique :

Jour 1 : Le Monastier – Le Bouchet-Saint-Nicolas (22 km) Cette première étape permet de s’habituer au rythme de marche. Le chemin traverse le plateau volcanique du Velay, offrant de beaux panoramas.

Jour 2 : Le Bouchet – Langogne (24 km) L’itinéraire descend vers la vallée de l’Allier, avec des vues spectaculaires sur les gorges.

Jours 3-4 : Traversée du Gévaudan Cette section traverse des paysages sauvages, entre forêts et landes. La montée vers le Mont Lozère commence.

Jours 5-6 : Le Mont Lozère C’est la partie la plus alpine du parcours. Le sommet offre une vue panoramique exceptionnelle. Attention à la météo qui peut changer rapidement.

Jours 7-8 : La vallée du Tarn La descente vers les Cévennes proprement dites commence. Les paysages deviennent plus méditerranéens.

Jours 9-10 : Les vallées cévenoles Le parcours traverse des châtaigneraies centenaires et des villages typiques.

Derniers jours : Descente vers Saint-Jean-du-Gard Les paysages deviennent plus méditerranéens, avec des cultures en terrasses.

Une astuce importante : prévoyez des étapes plus courtes les premiers jours pour permettre à votre corps de s’adapter. Ne sous-estimez pas l’importance de l’hydratation et de l’alimentation régulière pendant la marche.